《眼見為實》第3章

「是媽媽啊,媽媽想和你談談心。」門外的聲音一如既往的溫柔關切。

她真的是你的媽媽嗎?

要不要完全相信那個聲音說的話?

你遲疑著,「我想睡覺了,還是明天再說吧。」

門外的媽媽鍥而不舍,「媽媽想和你談談心。」

你想尖叫,想哭泣,想拉開門沖出去,最后你強迫自己平靜下來,起身開門。

媽媽握著你的手,在床邊坐下。她的握手并不是一般人那種用手將你的手輕柔包裹住的握法,而是將拇指與食指圍成一個圈,在你手腕上扣得死死的,像是一把冰冷的鉗子。

你能感覺她的目光圍著你轉來轉去,似笑非笑地開口:「你以前可從來不鎖門的,現在是有了自己的小秘密了?」

恐懼到極點的時候,你反而鎮定下來,靈魂仿佛浮在半空中,聽著自己的肉體回答道:「看來失憶還是對生活習慣有影響的。」

媽媽湊近你,幾乎和你頭抵著頭,「我以為你失憶了會變得乖一點兒呢。」

說完哈哈哈地笑起來,你遲了一秒,干巴巴地跟著從嗓子里擠出笑聲。

媽媽突然向你的脖子伸出手,你幾乎要尖叫出來。

她握住你脖子上的玉佩,摩挲了兩下,笑著說:「好好戴著,這可是我和你爸專門去寺里給你求來的,開過光的。」

「什……什麼?這是你和爸爸給我的?」

「是啊,好好戴著,你今天怎麼奇奇怪怪的?頭疼了嗎?不舒服一定要跟媽媽說,不要瞞著媽媽啊,睡吧。」

她伸出手,在你頭上揉了揉,起身出去了。

9

「咔嗒」一聲,門合上了,這間屋子又一次只剩下你自己。

在這個寂靜的夜里,你忽然想起這兩天在電視上聽到的一個故事。

一個女孩兒放學回家走到樓下,發現樓梯的燈壞了,于是打電話給自己的媽媽,讓媽媽下樓接她。

過了一會兒,媽媽下了樓,拉著她的手往樓上走。走到一半,女孩兒的手機響了,來電顯示居然是「媽媽」。

手機那頭的媽媽說:「我到樓下了,你在哪兒?」

故事的主人公處境不一定和你完全相同,但是此刻的你完全能夠體會她的崩潰。

那種僵在原地,連頭都不敢稍稍轉動的恐懼感。你此刻半坐在床上,被子壓在你的身下,可你甚至不敢挪動身體把被子展開。

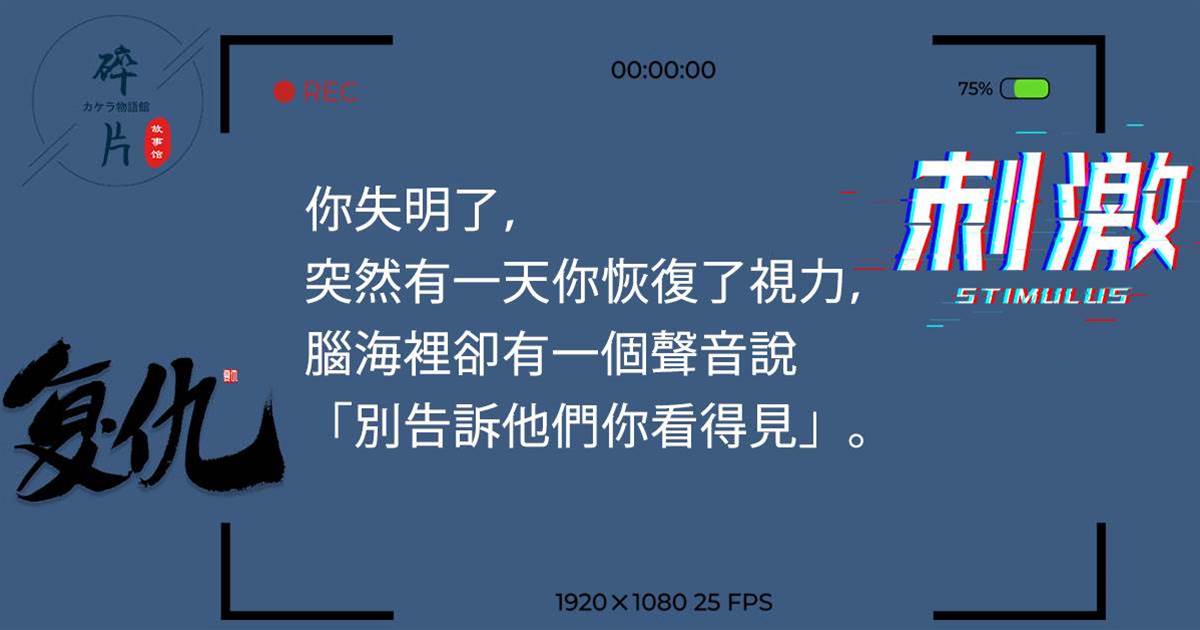

屋里沒有開燈,之前的你當然用不到,現在的你看得見,卻怕燈光會從門縫中露出去。

不如沒有復明好了,不如沒有聽見那個聲音好了。看得見的黑暗比看不見更可怕,可以選擇比沒有選擇更痛苦。

你現在開始希望是自己瘋了,那就簡單多了。

10

你不知道自己是什麼時候倒在床上睡著的,直到被玻璃杯放在床頭柜上的聲音驚醒。

你睜開眼正要轉頭看,剎那間意識回籠,停住抬眼的動作,側腰傳來一陣緊張的電流般的痙攣。你意識到,昨晚媽媽離開時,你忘了鎖門。

你輕聲地問:「是媽媽嗎?」

「是啊,媽媽在這兒給你放一杯牛奶,等你醒了喝,沒想到吵醒你了。再睡一會兒吧,反正你也沒有什麼別的事兒。」

你低著頭,聽著腳步聲離開房間,強忍著跳起來鎖門的沖動。

她是在試探你嗎?如果你真的看不見,在你睡覺時把牛奶放在這里,不是很容易被你不小心打翻嗎?

她知道了嗎?知道多少?

也許你想多了,也許這確實是一場貓戲老鼠的游戲。但從醒來的那一秒鐘開始,你仍要繼續裝成一個盲人,別無選擇。

你不知道應不應該「不小心」弄灑那杯牛奶,多演多錯,少演少錯,最后還是決定讓它原封不動地放在那里。

11

如果那個聲音說的是真的的話,你只有六天了。

第六天,如果還是沒有離開的話,會發生什麼呢?

也許什麼都不會發生。

也許「爸爸媽媽」會在餐桌上用白瓷勺往你的碗里送進一枚血紅的眼球,在你僵硬地抬起頭的瞬間死死地掐住你的脖子。

也許甚至不是白天,你會在第六天的半夜十二點從床上準時驚醒,抬頭看見「爸爸媽媽」俯視的臉,他們和那天車禍時俯視你的人臉一樣,抬起食指放在微笑的嘴唇上,對你說「噓——」

想象往往比事實更恐怖,你必須停止過度的想象,否則你不堪重負的繃緊的神經會促使你做出什麼失常的舉止。

上一章

上一章

下一章

下一章

目录

目录

分享

分享